„Offene Weite realisieren ist unsere Aufgabe“

Erinnerungen zum 100. Geburtstag von Willigis Jäger: Gundula Meyer, Sanbō-Zen Meisterin, Pastorin, Willigis-Weggefährtin, über die gemeinsame Zeit in Japan

Wer sich dieser Tage nach Weggefährt*innen von Willigis Jäger (1925-2020) umhört, dem wird schnell klar, dass man sich keinen Tag zu früh auf die Suche begeben hat. Wenn nämlich einer in diesem Jahr 100 Jahre geworden wäre, sind seine Zeitgenoss*innen kaum jünger. Der Benediktiner David Steindl-Rast hat Willigis mit seinen 98 Jahren fast eingeholt. Joan Rieck, Zen-Meisterin und Mitbegründerin des Sonnenhofs im Schwarzwald, ist 89 Jahre alt. Und auch Gundula Meyer, Jahrgang 1937, sagt von sich fröhlich, sie sei offiziell “uralt”. Die Meisterin in der Tradition der Sanbō Kyōdan Schule mit den kurzen grauen Haaren und dem wachen Blick lebt seit vier Jahrzehnten im niedersächsischen Ohof, wo sie noch heute in ihrem kleinen Zendo Sesshins ausrichtet.

In ihrem Wohnzimmer schlägt jede Viertelstunde eine alte Standuhr und auf dem Zoom-Bildschirm ist zu sehen, wie die Nachmittagssonne träge durchs Zimmer streift und schließlich über Gundulas Gesicht wandert.

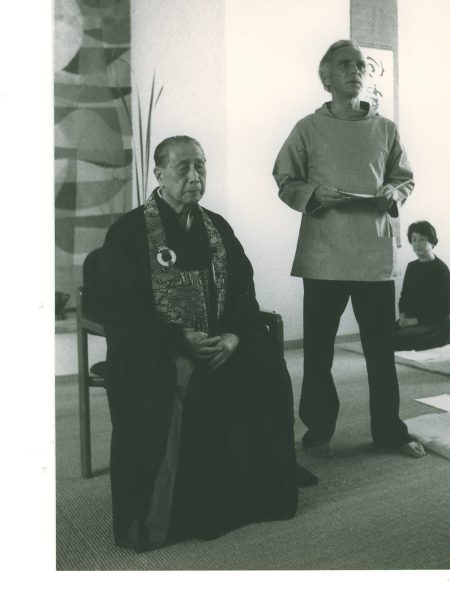

1970er Jahre, Sesshin in Japan: Erste Begegnung mit Willigis

Begegnet ist Gundula Willigis das erste Mal Mitte der 1970er Jahre in Japan. Damals 38 Jahre alt war sie als evangelische Pastorin nach Japan gereist, um an einem Sesshin mit dem Jesuiten und Zen-Lehrer Hugo Enomiya-Lassalle teilzunehmen. Das Sesshin war speziell für Ausländer*innen bestimmt und fand in der Nähe von Tokyo statt.

Und als Assistent an der Glocke saß kein anderer als Willigis Jäger. 50 Jahre ist das nun her, doch Gundula kann sich vor allem an zwei Momente gut erinnern. Gleich nach einer der ersten 40-minüten Sitzperioden vergaß Willigis, das Ende zu läuten. Alle hatten den Wecker gehört, nur er nicht. Fünf Minuten saßen sie also brav und warteten, dass der Doan (japan. für denjenigen, der die Glocke schlägt) aus seiner Versunkenheit erwachen würde. Gundula lacht. „Das war hart”.

Zu Beginn des Sesshins sollten sich alle vorstellen:

„Ich sagte, ich komme aus Lübeck und bin evangelische Pastorin. Anschließend nahm Willigis mich beiseite und fragte: ‚Sind Sie wirklich evangelische Pastorin? Sie sind richtig ordinierte evangelische Pastorin?‘ Er konnte das nicht glauben. Nach dem Sesshin hat er nochmal gefragt: ‚Also Sie sind richtig…?‘ Ich glaube, er war so sehr katholischer Priester, dass er noch nie einer evangelischen Pastorin begegnet war.“

Zur Einordnung: Die erste evangelische Pastorin in Deutschland wurde 1958 ordiniert, Gundulas Einführung fand 1966 statt, zuvor war dieser Weg Frauen nicht gestattet gewesen. Sie muss also tatsächlich eine recht kuriose Erscheinung gewesen sein. Nach dem Sesshin unterhielten die beiden sich, und der Benediktiner merkte, dass es Gundula ernst war mit dem Zen. So empfahl er sie nach Kamakura zu seinem eigenen Lehrer Yamada Kôun, dem damaligen Leiter der Sanbō-Linie. Auch Lasalle legte ihr diesen Weg nah. Zunächst flog Gundula jedoch nach Hause, es gab einiges zu klären mit ihrer Landeskirche in Lübeck. Die beurlaubte sie schließlich, zunächst drei Monate, dann schließlich drei Jahre und später noch einmal drei Jahre. Ihr Argument: Andere haben Kinder und ich mache eben Zen.

Sechs Jahre Zen in Kamakura

Willigis lebte da schon in Kamakura und war ihr in der ersten Zeit eine große Hilfe. Er besorgte ihr ein Zimmer, stellte sie bei Yamada Kôun vor. Ohne diese Vermittlung hätte sie gar nicht ins Zentrum zum Sitzen kommen dürfen. So wurde sie Schülerin des Sanbō-Meisters. Wie sahen Willigis‘ und ihr Alltag in Kamakura aus, in den 1980er Jahren?

„Morgens saßen wir zusammen Zazen und haben wohl auch zusammen gefrühstückt. Und dann hat Willigis in seinem Zimmer die Messe gefeiert, für sich. Und ich war die Gemeinde. Jeden Tag. Danach ging jeder seines Weges. Erst abends traf man sich wieder für zwei Stunden zum Sitzen. Eigentlich war abends die Hauptzeit für Zazen. Das Zentrum war ja kein Kloster, sondern ein Ort für Ausländer, für Laien, für Christen und für Frauen, das war alles ziemlich außergewöhnlich damals. Alle gingen einer Arbeit nach, Yamada Kôun zum Beispiel fuhr jeden Tag mit seiner Frau ins Geschäft nach Tokyo. Ich arbeitete im Goethe-Institut und unterrichtete zwei bis drei Mal die Woche Deutsch.“

Was hat Willigis in dieser Zeit gemacht? Ja, das würde sie auch gerne wissen, lacht Gundula. Im Garten gearbeitet. Viel gelesen wahrscheinlich. Die katholischen Priester hatten es gut, erinnert sie sich, die wurden alle unterhalten von ihren Klöstern. Dann wird sie wieder ernst und sagt, wie um Zweifel auszuräumen, sie seien alle in Kamakura gewesen, um Zen zu praktizieren. Zugegeben, aus heutiger Perspektive, in der Kosten-Nutzen-Maximierung auch in pädagogische Einrichtungen längst Einzug gehalten hat, kommen einem die Studienaufenthalte der beiden für viele Jahre am Stück luxuriös und unendlich frei vor. Gleich der Übungsanweisung: Sitze still für zehn Jahre. Dann, nach zehn Jahren, sitze noch mal zehn Jahre. Nach zwanzig Jahren, sitze noch einmal zehn Jahre.

Ja, sagt Gundula, genau so. Zum Japanisch-Lernen blieb darum auch keine Zeit und das war auch nicht nötig, denn Yamada Kôun sprach gut genug Englisch.

Die Gemeinschaft im Zendo in Kamakura setzte sich einerseits aus Japaner*innen zusammen, die vor allem zu den Sesshins anreisten. Für das reguläre Abend-Zazen waren es viele Deutsche, die sich im Sommer drei Monate freinehmen konnten von der Arbeit, aber auch Amerikaner*innen wie Joan Rieck und Paul Shepherd, die beide bei Gundulas Ankunft schon lange in Japan lebten. Joan Rieck sollte später gemeinsam mit Willigis den Sonnenhof im Schwarzwald gründen. Gab es angeregte transkonfessionelle Abendunterhaltungen nach dem Zazen bei Tee und Keksen? Gundula schüttelt den Kopf. An theologische Gespräche kann sie sich nicht erinnern. Was sie jedoch machten, war gemeinsam am Sonntag die heilige Messe zu feiern.

“Es gab immer eine Zeit während der japanischen Rezitationen bei den Sesshins, da durften wir Ausländer raus und feierten in Roshis Wohnzimmer die heilige Messe. Alle hockten um den Couchtisch auf Tatamimatten herum, auf dem Brot und Wein standen.”

Viele der Anwesenden waren schließlich Priester oder ehemalige Nonnen. Und Gundula selbst hatte nur Urlaub von ihrer Landeskirche. Es war offenbar allen ein Anliegen gewesen, ihre christlichen Traditionen zu pflegen.

„Ich hatte noch nie mit Gott geredet“

Die Zeit über in Kamakura hielt Gundula an ihrem Vorhaben fest, zurück in die Kirche zu gehen und in irgendeiner Form das Zen innerhalb der Gemeindearbeit anzubieten. An dieser Stelle im Gespräch hält sie inne. “Soll ich Dir eigentlich nicht einmal erzählen, wie ich zum Zen gekommen bin?” Ein Puzzleteil, das irgendwo unterm Sofa verloren gegangen war.

„Ich war Mitte der 1970er Jahre Pastorin in Lübeck. Einmal ging ich eine Straße entlang und da spielten ein paar Jungs, vielleicht zehn Jahre alt, das Spiel ‚Passanten abschießen‘. Sie zielten auf die Erwachsenen mit Knüppeln und schrien ‚Peng, peng, peng“. Der eine hatte mich schon ins Visier genommen, da sagte der andere zu ihm: ‚Nicht die, das ist die Frau von der Kirche, die redet mit dem Gott‘. Zunächst fand ich das witzig. Am Abend jedoch bekam ich einen Heidenschreck, weil ich mir eingestehen musste: Ich habe noch nie mit dem Gott geredet. Gebete gesprochen – ja, aber die hatte ich immer abgelesen. So musste ich vor mir zugeben, dass ich von diesem Gott eigentlich gar nichts wusste. Ich wollte Zen üben und bin nach Japan gegangen, um eine bessere Pastorin zu werden“.

Für Willigis war, sagt Gundula, sein sechsjähriger Japan-Aufenthalt schlicht eine Zusatzausbildung zu seiner Arbeit als Priester. Das Haus Sankt Benedikt gab es damals schon und es war auch klar, dass er zurückkehren würde, nachdem seine Kōan-Schulung abgeschlossen sein würde.

Und für sie? Noch in Kamakura bewarb sie sich auf eine Stelle, um ein altes Damenstift in ein Haus der Stille in Deutschland umzuwandeln. Doch das Ganze ging nicht gut, sie verließ die Stelle wieder. Beinahe wäre sie als Pfarrerin auf Hallig Hooge gelandet. Das hätte auch gepasst, man kann sich Gundula gut vorstellen, barfuß auf dem Sommerdeich die Messe feiernd, das Haar krauszerzaust vom Nordseewind.

Ist das nun Zen oder Kontemplation?

Es kam dann anders, denn inzwischen hatten sich genügend Menschen gefunden mit Interesse an Zen. Eine Schülerin bot an, ein Haus zu kaufen und so entstand das Ohof Zendo, das es heute noch gibt. Ganz reibungslos war das alles für Gundula nicht abgelaufen. In Japan habe sie große Schwierigkeiten mit der christlichen Theologie gehabt. Sich herumgequält, gedacht, sie müsse Zen aufgeben, es passe ja nicht zum christlichen Glauben. Ihr Lehrer Yamada Kôun habe ihr sehr geholfen, diese Widersprüche aufzulösen. Und was war aus der Aufgabe geworden, eine bessere Pastorin zu werden? Mit Gott ins Gespräch zu kommen? Das lässt sich schwer in Worte fassen, findet Gundula. Die Frage nach Gott würde sie heute anders stellen.

„Gott ist für mich nicht mehr der Schöpfer, Herrscher, Richter und barmherzige Vater. Gott ist für mich heute, was im Zen die offene Weite genannt wird. Und so verstehe ich auch die Worte Jesu viel weiter und offener als sie weithin in der Kirche heute noch gelesen werden“.

„Gott ist für mich nicht mehr der Schöpfer, Herrscher, Richter und barmherziger Vater. Gott ist für mich heute, was im Zen die offene Weite genannt wird. “

(Gundula Meyer)

Gundula schloss ihre Kōan-Schulung bei Yamada Kôun 1984 ab und blieb noch für weitere eineinhalb Jahre in Kamakura. Das sei für ihre Vertiefung sehr wichtig gewesen, sagte sie. Die Dharma-Übertragung als Meister*innen bekamen Willigis und sie später, nach Yamadas Tod von dessen Nachfolger Kubota Ji’un Roshi.

Gundula hat sich für Zen entschieden, wie sie es in Kamakura kennenlernte, mehr als Willigis es tat. Bei ihm ein Sesshin mitzuerleben, was Gundula im Haus Sankt Benedikt ab und zu tat, sei immer eine Erfahrung gewesen, bei der man nicht genau gewusst habe: Ist das nun Zen oder Kontemplation? Es sei Willigis nicht so wichtig gewesen, beides voneinander zu trennen, glaubt sie. Er war ein spiritueller Mensch, der sich nicht scheute, seine Erfahrungen auch in kirchlicher Sprache weiterzugeben. Die Erfahrungen im Zen in eine westliche, spirituelle Sprache zu übertragen.

Darin sei er glaubwürdig gewesen. Letztlich hänge es daran, dass wir uns um eine gute Erfahrung bemühen. Ob Sanbō, Soto oder Rinzai sei nicht so wichtig. Es gehe um eine gute und stabile Erfahrung, die sich bewährt hat, aus der heraus man leben kann.

Dann schiebt sie jedoch nach, dass man die Tradition schon nicht aus den Augen verlieren sollte.

Wie kann Stille aus uns heraus wirken – in diese laute und kaputte Welt?

Was glaubt sie, wie Zen in der heutigen Zeit wirken kann, einer Zeit sich zuspitzender Krisen, gesellschaftspolitischer Verwerfungen und ökologischer Notstände? Ja, das werde sie häufig gefragt, gerade wieder bei ihrem letzten Sesshin. Sie streicht über den Couchtisch vor sich, vor und zurück, ein raschelndes Geräusch.

„In der Welt ist die Hölle los und was machen wir? Wir legen die Hände in den Schoß. Aber tatsächlich können wir gerade gar nicht viel anderes tun. Was wir tun im Sitzen, ist die offene Weite in uns zuzulassen und zu kultivieren. Das, was so vielen Menschen verloren gegangen ist. Es ist ein Zulassen dieser einen Wirklichkeit. Ich meine, Herr Trump und Herr Putin haben keine Ahnung davon, dass Hakuin sagen würde: Alle Lebewesen sind Buddha, sind von Natur aus offen und weit. Sie haben nie jemanden gehabt, der sie in diese Erfahrung eingeführt hat. Die beiden kennen nur sich, das eigene Ich. Aber wir können in einem kleinen Rahmen diese eine Wirklichkeit wecken. Und ich halte mich daran, dass das eine Wirkung haben wird. Wenn nicht gleich und auf empirisch nachvollziehbare Weise, aber eben doch.“

Inspiriert hat Gundula zeit ihres Lebens die niederländische Jüdin und Schriftstellerin Etty Hillesum. In ihrem Tagebuch habe Etty Hillesum die Naziherrschaft dokumentiert, musste miterleben, wie ihre Kommiliton*innen und Professor*innen verhaftet und schließlich sie und ihre Familie nach Auschwitz deportiert wurden. Hillesum erwähnt all dies in ihrem Tagebuch und schreibt: „Und das Leben ist doch schön“. An einer Stelle sagt sie, gerade einmal 29 Jahre alt, dass es womöglich die wichtigste Aufgabe des Menschen sei, große Bereiche von Stille in sich selbst urbar zu machen. Sodass diese Stille aus uns heraus wirken kann in diese laute und kaputte Welt. So in etwa versteht Gundula auch das Sitzen. “Es ist unsere Aufgabe, selbst wenn wir statistisch keine Veränderung sehen.”

aufgezeichnet von Anne-Sophie Balzer